VARIABLES IMPLICADAS EN LA EMOCIÓN (TEORÍAS SOBRE

LA EMOCIÓN)

Al igual

que en el caso de la motivación, una de las razones de la variedad de modelos

teóricos acerca de la emoción se debe al hecho de que cada orientación incide especialmente

sobre algunas de las variables que la componen, sobre las cuales se establecen

los diversos desarrollos conceptuales y procede al estudio de las mismas mediante procedimientos metodológicos

alternativos. Vamos a centrarnos en algunos de los aspectos que consideramos de

interés, recordando en cada caso los acercamientos teóricos más

representativos.

De una

forma similar a la clasificación de Plutchik (1980), las principales variables que

vamos a describir se han abordado desde perpectivas: a) evolucionistas(con Darwin

como principal punto de referencia), b) Psicofisiológicas (seguidoras de la

tradición de James), c) neurológicas (cuyos desarrollos teóricos arrancan de

Cannon), d) Conductistas (que enfatizan procesos de condicionamiento como

Watson pusiera de manifiesto a principios de siglo), e) teorías de la

activación (con diferentes autores, de los que Lindsley quizá sea uno de los

más representativos) y f) cognitivas (desarrolladas a partir de los

experimentos de Schachter y, en la actualidad, unas de las más representativas).

Posiciones evolucionistas.

Una de

las características principales dela emoción, como bien han puesto de manifiesto

las teorías evolucionistas, es la función adaptativa de las emociones, tanto como

facilitadoras de la respuesta apropiada ante las exigencias ambientales, como inductoras

de la expresión de la reacción afectiva a otros individuos. Así, según la primera

de estas funciones, la cólera facilitaría el ataque, mientras que el miedo favorecería

la huída o la inmovilidad corporal defensiva, por ejemplo. Respecto a la segunda

de las funciones, la expresión de cólera puede servir para amedrentar a otro individuo

en una situación comprometida, mientras que la expresión de miedo podría ser

útil para apaciguar una reacción intensa por parte de un agresor.

Uno de

los postulados principales de esta orientación es el de la existencia de

emociones básicas, necesarias para la supervivencia y que derivan de reacciones

similares en los animales inferiores. El resto de emociones ("emociones

derivadas") se generan por combinaciones específicas de aquéllas

(Plutchik, 1984). En las emociones básicas el componente innato es mucho más

patente, lo que se refleja en la similitud de expresión en todos los individuos

de la misma especie.

En lo que se refiere a la expresión emocional,

tanto histórica como teóricamente, el objeto de estudio de mayor interés ha

sido la expresión facial de las emociones. La universalidad de la expresión y

el reconocimiento facial de las emociones se ha tomado como indicador de la

existencia de patrones innatos de respuesta emocional, evidencia de la continuidad

filogenética de las emociones (Darwin, 1872/1984) y, principalmente, como

constatación de la existencia de una serie de emociones básicas cuyo reconocimiento

sería universal en la especien humana y fruto de las cuales derivarían el resto

de reacciones afectivas

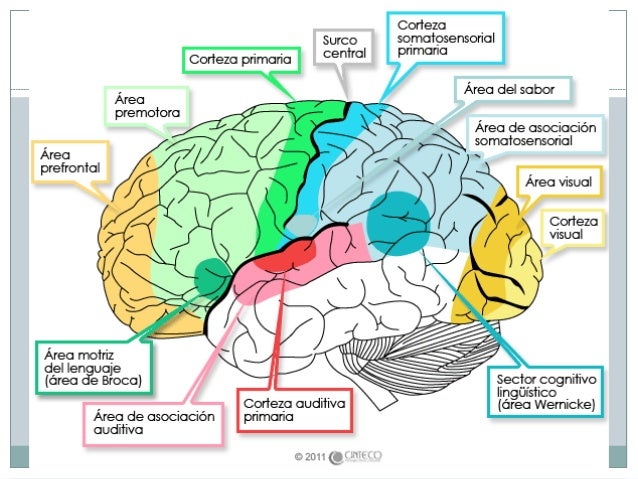

Estructuras neurológicas centrales.

Es de

sobras conocida la controversia que generó la teoría de James-Lange y las críticas

de Cannon a las mismas, fundamentalmente en lo que se refiere al papel de las vísceras

en la reacción emocional, así como al hecho de que la ausencia de sensaciones visceroceptivas

no produce ausencia de reacción emocional y a la evidencia de que las sensaciones

son mucho más lentas que la emoción evocada. Todo ello cuestionaría el hecho de

que dichas reacciones fisiológicas fueran un antecedente de la reacción emocional.

Las reacciones fisiológicas y viscerales no definirían la cualidad de la reacción

emocional, sino en todo caso la intensidad de la misma, preparando al organismo

para una eventual respuesta que requiriera un gasto energético de importancia. Se

trataría de una respuesta similar a todas las emociones, en la que la única

diferencia entre las mismas sería la intensidad con la que reaccionan, pero no

en un patrón de respuesta diferenciado. La rama simpática del sistema nervioso

autónomo sería la responsable de preparar al organismo para un gasto energético

elevado, mientras que el parasimpático restablecería el equilibrio. Es lo que

se ha venido a denominar teoría emergentista de las emociones (Cannon, 1931),

que establece que lo verdaderamente relevante en la génesis de la emoción es la

actividad del sistema nervioso central, en concreto la regulación que establece

el tálamo, tanto sobre la corteza en la génesis de la experiencia cualitativa

de la emoción, como sobre el sistema nervioso periférico, para la movilización

de energía.

Las

aportaciones teóricas más relevantes que se derivan de esta concepción se

agrupan en torno a la teoría de la activación

general, que argumenta que existe un único estado de activación general que

caracterizaría a todas las emociones. Las diferencias entre unas y otras sería

cuestión de grado. Aunque posteriormente los estudios de Lacey (1967) pondrían

de manifiesto que puede existir disociación entre los principales sistemas de

respuesta (fraccionamiento de respuesta, especificidad individual y

estereotipia individual), la teoría de la activación general ha servido como

marco teórico de diferentes modelos de la emoción, de los que los de Lindsley

(1951), Hebb Psicología de la Emoción: el proceso emocional (1955), o Malmo

(1959) son algunos de los más representativos. Según estas primeras aproximaciones

teóricas, la relación entre activación y emoción vendría definida por la existencia

de un proceso único de activación en el que los sistemas cortical, autonómico y

somático estarían perfectamente coordinados y que sería el responsable de la

cualidad de las diferentes reacciones afectivas. Consecuentemente con estos

planteamientos teóricos, a nivel metodológico los estudios se han caracterizado

por la selección de alguna variable fisiológica (generalmente respuesta electrodermal

o frecuencia cardiaca) como indicadora del nivel de activación general y

registrar la relación entre ésta y las diferentes reacciones emocionales.

Como

puede suponerse, los procedimientos metodológicos de estudio utilizados

desde las orientaciones neurológicas de la emoción

han ido evolucionando conforme se desarrollaban técnicas de registro cada vez

más sofisticadas en biomedicina. En general, tienen como objetivo el registro

de la actividad de las diferentes estructuras nerviosas involucradas en una

determinada reacción emocional de diferente intensidad, con la finalidad de

establecer las regiones concretas responsables de cada emoción en particular. Los

dos procedimientos habituales son la inducción experimental de la reacción

emocional que pretendamos, al tiempo que se registra la actividad de las áreas

del sistema nervioso, o bien el estudio de dicha actividad en sujetos con

alteraciones o trastornos afectivos (depresión, trastornos por ansiedad, etc.).

En ambos casos se valen de las técnicas propias de la neuropsicología, tal y

como hemos comentado anteriormente, con las que encontramos estudios que utilizan

tanto el registro eléctrico de áreas corticales mediante EEG, potencial es

evocados, o magneto encefalografía (Hari y Lounasmaa, 1989), como la aplicación

de las más modernas técnicas de neuroimagen, tales como Tomografía Axial

Computerizada, Tomografía por Emisión de Positrones y Resonancia Magnético Nuclea.

Aspectos conductuales

En la

tradición conductista, el hecho de poder predecir cómo puede verse afectada la operante

en función de la reacción emocional, hace que las emociones pierdan la consideración

(para dicha orientación) de causas internas, ficticias e imaginarias de la conducta,

para convertirse en un proceso digno de estudio por sus efectos en el comportamiento

(Chóliz, 1994d). Para finalizar, debemos destacar que, ni la respuesta

emocional condicionada ejerce su influencia sólamente como inhibidora de

condicionamiento (si bien la supresión condicionada

es posiblemente el área expe.rimental donde se han realizado mayor número de

investigaciones), ni el papel del condicionamiento operante se ciñe exclusivamente

a la reducción de la RC de miedo o de ansiedad. Por poner sólamente unos ejemplos,

el hecho de que puedan reforzarse positivamente las respuestas emocionales

viene constatándose desde las primeras investigaciones sobre biofeedback y condicionamiento

de respuestas emocionales (Kimmel, 1967; Miller, 1969). la respuesta emocional

puede aprenderse incluso por aprendizaje vicario (Bandura y Rosenthal, 1966),

mantenerse aún en condiciones que debieran producir extinción de la RC, tal y como se pone de manifiesto en el modelo

de incubación de ansiedad(Eysenck, 1968, 1985; Chorot, 1989), al tiempo que las

modificaciones en el proceso de contingencia pueden acarrear severas

alteraciones emocionales, como se evidencia en Psicología de la Emoción: el

proceso emocional las investigaciones sobre indefensión aprendida (Seligman, 1975:

Abramson, Seligman y Teasdale, 1978).

A nivel

metodológico, los trabajos desde esta perspectiva han utilizado como

Paradigma experimental los procesos de

condicionamiento, especialmente el condicionamiento clásico. Digamos que hasta

la aparición de las técnicas de

biofeedback (Miller, 1969) uno de los axiomas fundamentales era que el

operante y el respondiente diferían incluso en los procesos implicados. Uno de

los ejemplos paradigmáticos era la suposición de que las respuestas viscerales

y glandulares, reguladas por el sistema nervioso autónomo no son susceptibles

de ser condicionadas de forma operante (Skinner, 1938; Mowrer, 1947). Dada la

relación entre la actividad de dichas respuestas y las reacciones afectivas,

así como el hecho de la incomodidad del concepto de emoción en el análisis

experimental de la conducta (Skinner, 1953), durante décadas el

condicionamiento clásico, y no el operante, ha sido el procedimiento de

elección en la investigación sobre emoción y condicionamiento.

Variables cognitivas

En las aproximaciones cognitivas iniciales de la emoción se defendia que la reacción ante una situación es de tipo fisiológico, consistente en un incremento difuso y generalizado de la activación. Posteriormen te, la interpretación cognitiva de dicha reacción fisiológica es la que determinará la cualidad de la emoción. En cualquier caso la emoción necesariamente surgiría como consecuencia de los dos factores que hemos señalado:

activación e interpretación cognitiva. La magnitud de la reacción fisiológica determinaría la intensidad de la reacción emocional, mientras que los procesos cognitivos darían razón de la cualidad de la misma.

Posteriormente, Arnold (1960) señalaría que los procesos cognitivos no surgen

sólamente después de haberse producido una reacción fisiológica y como interpretación de la misma, sino que se produce una eval uación primaria de la situación ambiental antes incluso de la propia reacción fisiológica.

Se trata de una primera interpretación global del estímulo como bueno o malo (es decir, agradable/desagradable, beneficioso/peligroso, etc.). Más recienteente, Mandler argumenta que, si bien las dos variables principales implicadas en la génesis de la reacción emocional son el arousal y la interpretación cognitiva, son estas últimas las que determinan la emoción. El arousal sólamente sería el sustrato. La relevancia del arousal sería muy limitada, ya que las personas sólamente son capaces de distinguir entre un arousal elevado y otro bajo, pero no el nivel de otras variables fisiológicas concretas, de forma que el grado de activación ejercería un papel indiferenciado únicamente en el grado de intensidad de la emoción. Incluso la propia activación podría producirse por una incongruencia en los esquemas cognitivos (ocurrencia de un hecho inesperado o no ocurrencia de un evento previsto). Esta activación, a su vez, instiga a una interpretación cognitiva de la situación que es la que determinaría la cualidad de la emoción.

ULLOA MONTOYA OLGA ALEJANDRA

El objetivo del pensamiento crítico es evitar las presiones sociales que llevan a la estandarización y al conformismo.

El pensador crítico busca entender cómo reconocer y mitigar o evitar

los distintos engaños a los que es sometido en la cotidianeidad. Por eso

desconfía de las fuentes de información como los medios de

comunicación, ya que tienden a distorsionar la realidad. La premisa del

pensamiento crítico es dudar de todo lo que se lee o escucha, para

acercarse con mayor precisión a los datos objetivos.

El objetivo del pensamiento crítico es evitar las presiones sociales que llevan a la estandarización y al conformismo.

El pensador crítico busca entender cómo reconocer y mitigar o evitar

los distintos engaños a los que es sometido en la cotidianeidad. Por eso

desconfía de las fuentes de información como los medios de

comunicación, ya que tienden a distorsionar la realidad. La premisa del

pensamiento crítico es dudar de todo lo que se lee o escucha, para

acercarse con mayor precisión a los datos objetivos.